아프리카의 기독교 유적지를 찾다

인천국제공항의 하늘은 당장이라도 눈이 내릴 것 같았다. 입김이 호호 불어나오는 추운 초겨울, 두터운 겨울옷을 입고 에티오피아 항공 보잉 767 비행기에 몸을 실었다. 최종 도착지는 동아프리카 동경 38도, 북위 8도. 지리적으로 아프리카 동쪽으로 솟아나와 있어 ‘아프리카의 뿔(The Horn of Africa)’라고도 불리는 나라 에티오피아다.

일반적으로 세계적인 커피 생산 국가로만 알고 있는 에티오피아는 전례 없는 기독교 유적지가 많다. 아직까지도 현존하는, 에티오피아의 찬란했던 고대 기독교 문화를 만나보았다. 떼나 이스텔링(샬롬)! 에티오피아!

이른 새벽, 에티오피아 도착 두어시간 전. 비행기 안으로 쏟아지는 햇살이 아프리카를 깨우고 있었다. 유난히 커다랗게 느껴지는 아프리카의 일출이었다. 현지 시각 이른 아침 6시 35분, 에티오피아의 수도의 아디스 아바바 볼레 국제공항에 도착했다. 한국보다는 6시간 느린 에티오피아였다.

대부분의 국토가 고산지대로 이루어진 에티오피아. 평균 해발고도 2,500m. 이곳으로 떠나오기 전 한국에서 들은 “고산병으로 고생할 수 있다”는 말과 냉건기(10월~12월) 기간이라 무척 추울 것이란 염려와 다르게, 첫 발을 내딛었을 때 들이마신 아프리카의 공기는 무척이나 시원했다. 적도와 가까워 열대 기후에 속하지만 고산지대라 서늘한 기후를 나타내는 에티오피아. 하지만 아프리카는 아프리카였다. 낮 기온은 평균 30도를 웃돌아 반팔없이 다닐 수 없었다.

에티오피아를 한 눈에

수도 아디스 아바바는 암하라어로 ‘새로운 꽃’이라는 뜻이다. 최근 아프리카의 떠오르는 허브도시로 부상하고 있는 에티오피아이기에 아디스 아바바라는 이름이 낯설지 않게 느껴진다.

공항에서 나와 도심으로 들어가자 진풍경이 펼쳐졌다. 6차선 도로에서 신호등은 찾아볼 수 없었다. 하지만 차들은 질서정연하게 도로를 달렸고, 피부가 까만 사람들은 차가 멈출 때마다 그 앞을 요리조리 걸어가며 길을 건너갔다. 보기만 해도 아찔한 순간들, 그 모습 한가운데에 있으니 아프리카에 온 것이 실감났다.

제일 먼저 찾아간 곳은 해발 3000m, 근교에 있는 ‘엔또또(Entoto)’ 산이었다. 아디스 아바바 시내를 지나 자동차로 30여 분 올랐을까. 산에서 내려오는 당나귀와 흑인들을 볼 수 있었다. 그들은 땔감을 구하기 위해 아침 일찍 엔또또 산에 올랐다가 하산하고 있었다. 엔또또에는 유칼립투스 나무가 빼곡하게 심어져 거대한 숲을 이루고 있었다. 호주의 코알라가 제일 좋아한다는 유칼립투스 나무가 아프리카까지 어떻게 심어진 걸까? 바로 선교사들 덕분이다.

약 2백 년 전, 엔또또는 아디스 아바바 천도 직전의 수도였다. 1886년 에티오피아의 타이투 황후는 자신이 머무르고 있던 지역에 ‘아디스 아바바’라는 이름을 붙였다. 당시 몸이 약했던 테이투 황후는 메넬리크 황제에게 별장처럼 이용할 수 있는 집을 짓기 위해 작은 땅을 부탁했다. 때마침 엔또또 산 남쪽에는 곡식이 잘 자라는 비옥한 평원이 있었다. 기후도 좋았다. 게다가 온천도 솟아 황후가 쉼을 얻을 수 있는 최적의 장소였다. 오늘의 아디스 아바바다.

황제는 또다시 수도를 옮기고자 했다. 그때 선교사들이 들여온 유칼립투스 나무가 엔또또 산에 급격하게 퍼지기 시작했다. 유칼립투스는 물이 없는 지역에서도 잘 자라고 성장 속도가 빨라 땔감으로 좋았다.

아직까지도 돌과 바위뿐인 척박한 땅에서 유칼립투스는 시원하게 그늘을 드리우고 있다. 유칼립투스가 드리우는 그늘 밑에서 광활하게 펼쳐지는 아디스 아바바를 내려다보니, 선교사들의 헌신이 새삼 고맙게 느껴졌다.

엔또또에서 내려와 에티오피아 국립박물관에서 에티오피아 전반의 역사와 유물을 견학하고, 아디스 아바바 대학의 도서관으로 쓰이고 있는 마지막 황제의 집으로 향했다. 하나님을 사랑한 독실한 크리스천이었던 하일레 슬라세 황제다.

점심을 먹고 동쪽으로 한시간 거리에 위치한 데브라 자이트로 향했다. 서울과 비교한다면 경기도 가평즈음이랄까. 아디스 아바바에서 가장 가까운 주말 휴양지로 비쇼프트라고 불리고, 호라 호수로 유명한 도시다. 에티오피아 사람들이 주말이나 휴일이면 대도시를 탈출해 쉬러 가는 휴양지이기도 하다. 이곳에는 화산 분화구로 만들어진 4~5개의 호수가 있다. 이중 가장 작은 호수인 쿠리프트 호수에 있는 쿠리프트 리조트에서 에티오피아에서의 첫 밤을 보냈다.

달려라! 에티오피아!

새벽 5시 반. 다음 일정을 위해 일찍이 짐을 꾸려 공항으로 향했다. 자동차에 올라 불빛 하나 없는 캄캄한 길을 달리는데 벌써부터 아침 일찍 달리기를 하고 있는 청년이 보였다. 한두 명이 아니었다. 에티오피아는 매 올림픽마다 2~4개의 금메달을 획득할 정도로 육상부문에서 뛰어난 성적을 보이고 있다. 고산지대에서 생활하기 때문에 폐활량이 크기 때문이다. 에티오피아가 마라톤이나 10,000m 달리기 같은 장거리 육상에 뛰어날 수밖에 없는 이유가 있었다.

배를 타고 타나 호수 속 작은 섬에 있는 엔토스 이야수 수도원을 방문했다. 호수 위의 37개 섬에는 무려 20여 개의 수도원이 있다고 한다. 크기가 3500㎢나 되는 타나 호수를 가르며 배 위에 올라 수평선을 보니 마치 바다를 항해하는 것 같았다. 배에 함께 오른 흑인 선원은 “아프리카에서 세 번째로 큰 타나 호수는 물이 맑고 수도원도 많아 아프리카에서 가장 아름답다”고 자부했다. 타나 호수의 아름다운 경치 때문이었을까. 배 위에서 마신 커피는 에티오피아 투어 일정 동안 마셨던 커피 중에서 최고로 기억될 정도로 참 맛있었다.

30분 정도 가니 정글 같은 섬이 나타났다. 나무에 가려 수도원처럼 보이는 건물은 하나도 보이지 않았다. 곧 남자 수도자가 내려와 우리를 맞았다. 숲속을 걸어가니 적막한 엔토스 이야수 수도원이 보였다. 엔토스 이야수 수도원은 바로 옆에 위치한 섬에 있는 케브란 가브리엘 수도원과 함께 있다. 에티오피아에서 손꼽히는 이 수도원은 현재 100여 명의 수도자가 영성 공동체를 이뤄 자급자족하며 살고 있다.

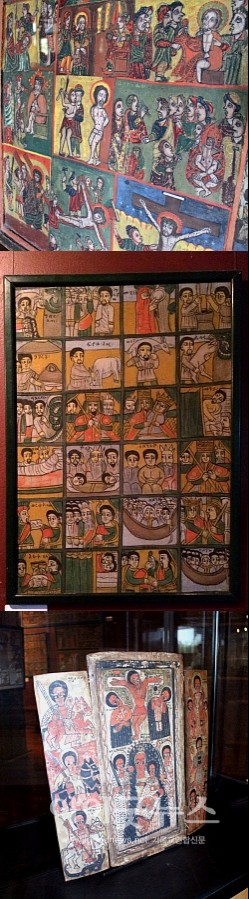

산 위로 이어지는 길을 따라 올라가니 기도처소가 보였다. 안으로 들어가니 여자 수도자가 양가죽으로 만든 고대 기즈어 성경을 보여주었다. 섬 꼭대기에는 수도원이 있었다. 이곳에는 14세기 말에 만들어진 것으로 추정되는 사복음서 필사본이 보관되어 있는 것으로 유명하다. 수도원 내부 벽에는 성경의 말씀을 그린 성화로 가득했다.

수도원에서 내려와 다시 배를 타러 갔다. 멀어지는 섬을 보며 ‘밤이면 캄캄해지는 외딴 섬에 있으면 얼마나 무서울까’ 하는 생각이 들었다. 하지만 나의 기우였다. 그곳에서 만난 성경 읽고 있는 노 수도자의 온화한 얼굴빛이 떠올랐다. 하나님과 함께라면 무서울 것 하나 없을 것 같았다.

성경에서만 읽었던 파피루스밭이 타나 호숫가에서 바람에 일렁이고 있었다. 파피루스로 만든 작은 배도 보였다. 저녁 먹을 시간이 되어가고 있었다. 낯선 풍경이 점점 익숙해지는 에티오피아였다.

내일 이후부터 탐방 할 고대 역사가 살아 숨쉬는 곤다르 지역과 세계 유네스코로 문화재 석조 동굴교회가 있는 랄리벨라, 제2의 예루살렘으로 불리는 악숨으로 떠날 생각을 하니 마음이 설레인다. 어느덧 에피오피아에서의 둘째날이 저물어가고 있었다.